にこぞう

にこぞう530km走ってわかった真実!「オールシーズン」って言葉に騙されるな!

RSタイチのオールシーズンジャケット「RSJ730」の真の性能を知るべく、530kmの長距離日帰りツーリングを敢行しました。(疲れました(笑))

都内のナイトツーリングでざっくりとした使用感は把握していましたが、長距離走行、標高差のある峠道、そして突然の気象変化に耐えられるかは別問題。

早朝の高速走行、13℃の濃霧が立ち込める高原、そして夜間の雨天走行といった多様なシチュエーションを経験しました。

僕が体験した走行を通じて、RSJ730が「本当にオールシーズン使えるのか」を詳細に検証しています。ツーリングレポートとしても読み応えのある記事として、あなたの秋・冬・春のジャケット選びの最良の判断材料となれば幸いです。

簡単な商品紹介

これが今回の相棒!カジュアルなのにCEレベル2装備の高性能パーカー!

今回、僕が購入したのはRSタイチのRSJ730というオールシーズンジャケット。走行時の快適性に定評のあるソフトシェル素材を採用し、着脱式インナーで秋から春の幅広いシーズンに対応可能。カジュアルな見た目でもあり、着るのが楽しくなるジャケットです。

購入に至った経緯:旧ジャケットの「蒸れ」問題

もともと、RSタイチの冬用ジャケットを所有しており、春や秋のツーリングでもそのまま着用し続けていました。名前の通り冬に特化したジャケットであり、かつ防水仕様だったため、「蒸れ」の問題が解消できずにいました。

春や秋の気温ではインナーを外しても暑くて汗をかきやすく、ジャケット内に熱がこもる不快な蒸れに悩まされておりました。

そこで、「春や秋のツーシーズンをより快適に過ごせる、ウィンタージャケットとは別のジャケットを一着持っておくべきだ」と感じ、RSJ730の購入に至りました。

すでに防水仕様のジャケットは所有していたため、今回は旧ジャケットの課題を解消するため、意図的に防水仕様ではないRSJ730を選んでいます。

基本仕様のチェック

基本は押さえてるけど、ここは注意!特にフードと換気機能!

SJ730はカジュアルなパーカースタイルながら、ライディングジャケットとしての基本性能は十分に備えています。しかし、このままでは不十分な部分もありますので、その点も見ていきましょう。

このジャケットの基本構造は、オールシーズンジャケットの定番であるアウターとインナージャケットの二段構成となっています。

インナー脱着方法について

インナージャケットを着て、その上からアウタージャケットを羽織る仕組みです。僕が持っているRSタイチのウィンタージャケットはアウターにファスナーでインナーを脱着させるタイプでしたので、このRSJ730の仕様は少し違います。

フードの着脱について

フードの取り外しも可能です。僕はフードが好きなのでつけたままにしていますが、走行時にフードがばたつくのがストレスだと感じる人もいると思うので、そういった方は取り外せば快適に走行できるでしょう。

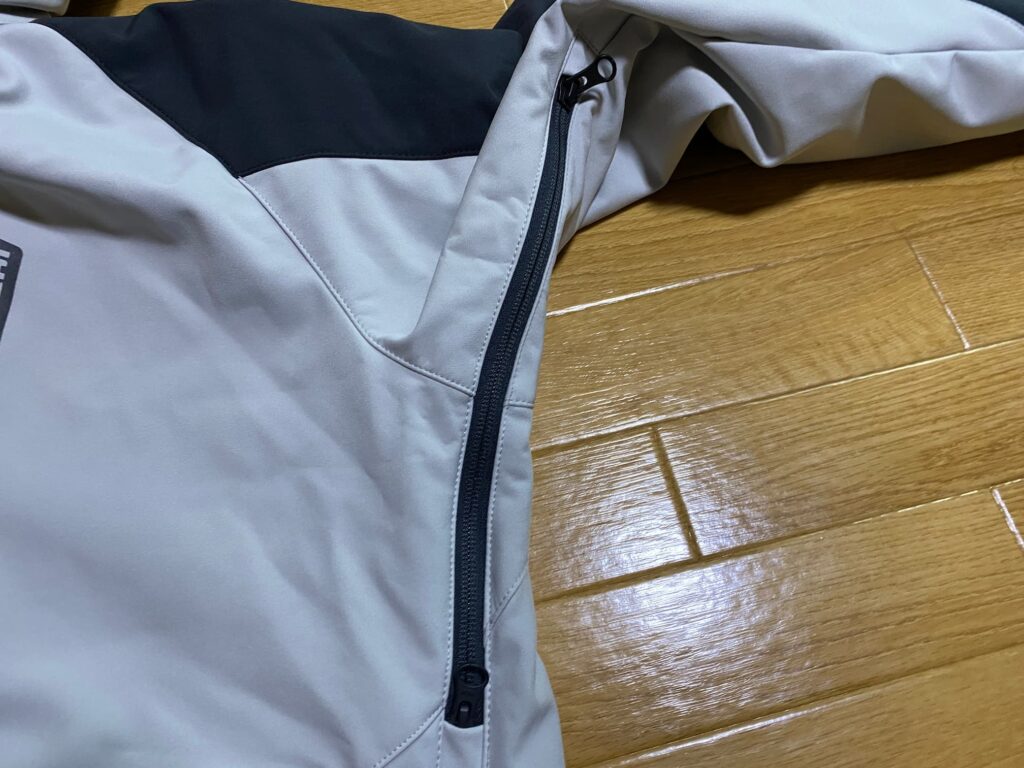

ベンチレーション機能について

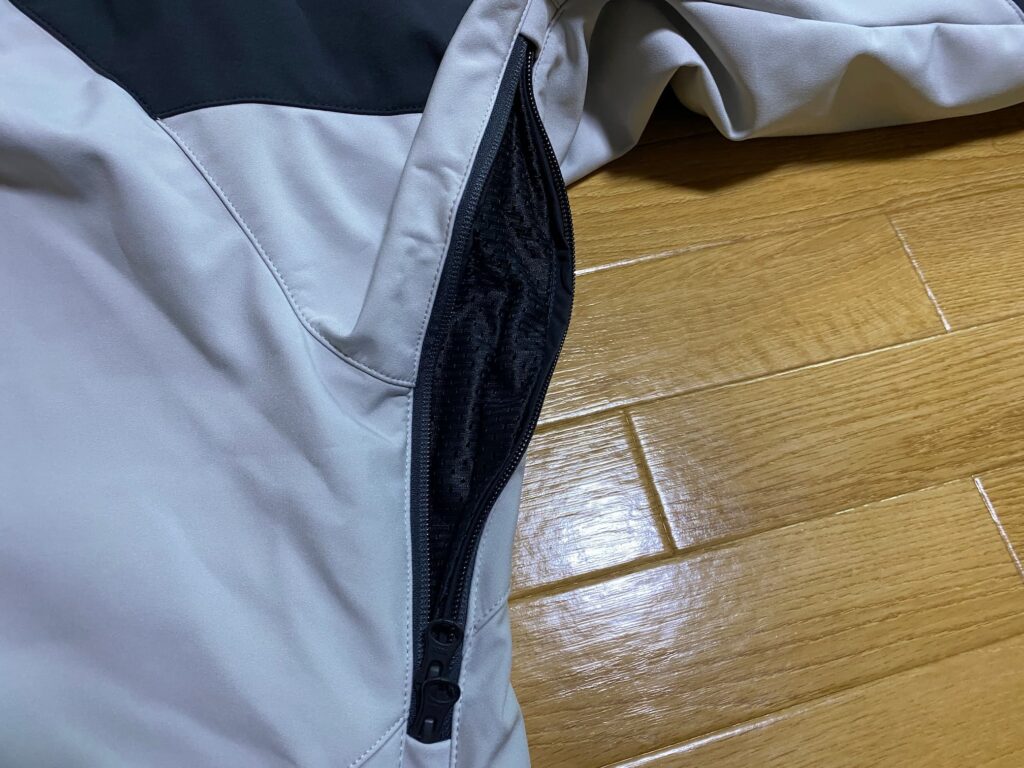

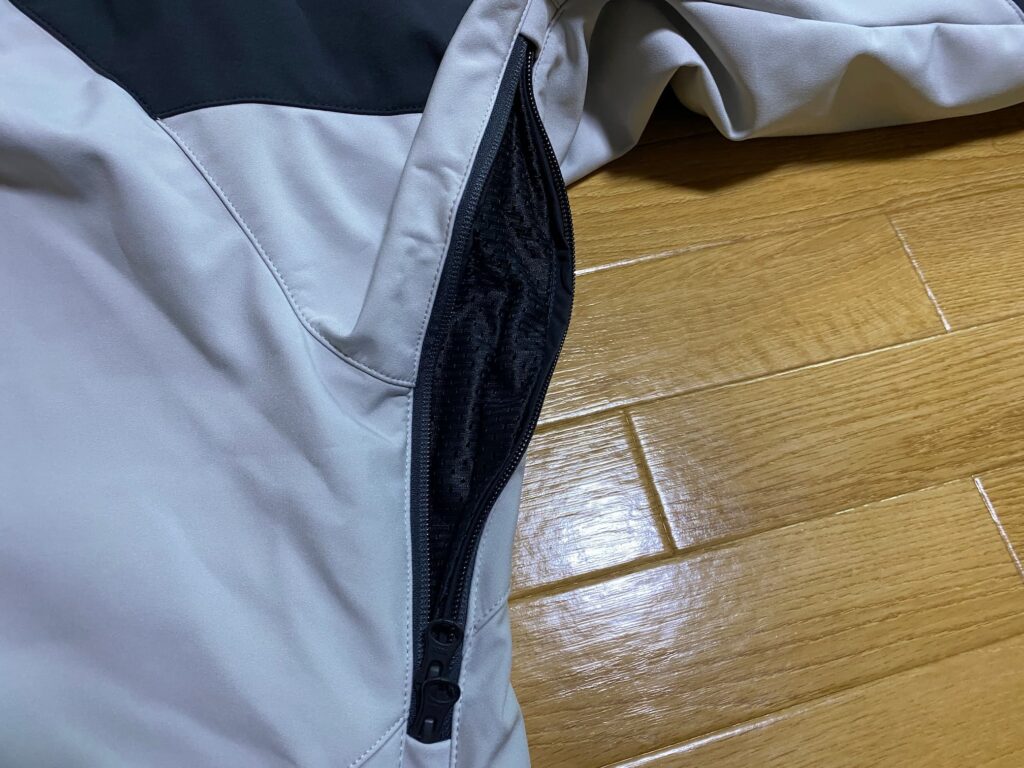

両脇にファスナーが配置されており、そこの開け閉めをすることで、脇の下から空気の通り道を作り、ジャケット内部の換気をすることができます。

しかし、実際に使ってみたところ、思っている以上の空気を取り込むことはできませんでした。イメージとしては「ほんの少し空気が循環する」という程度に留まると考えた方が良いでしょう。

このベンチレーションのファスナーは、走行中にアクセスが難しいと考えてください。ライディンググローブをはめたまま信号待ちなどで開け閉めするのは、慣れるまではなかなか難しいと感じると思います。大きな空気の流れをつくりたいのであれば、ジャケット前面のファスナーを上げたり降ろしたりする方が無難です。

安全装備のチェックとプロテクターのアップデート(必須)

安全性は買って終わりじゃない!特に背中のプロテクターは要注意!

次に、非常に重要な安全装備のチェックです。結論から言うと、RSJ730は背中プロテクターのアップデートは必須です!そして、持ち合わせていない人は胸部プロテクターの購入も必須となります。

標準プロテクターの評価とアップデートの必要性

標準装備のプロテクターで嬉しい点は、肘と肩のプロテクター。これらはCEレベル2の高い衝撃吸収力を持ったものが内蔵されています。RSタイチだとCEレベル1のペラペラなタイプが標準装備されている傾向があるのですが、デフォルトでCEレベル2は嬉しい限り。ここは、このままで問題ありません。

しかし、問題は背中です。背中にはフォームパッドと呼ばれる薄いクッションがデフォルトで内蔵されていますが、正直これは緊急時に何も役に立ちません。

命を守るためにも、この背中のフォームパッドはすぐに外し、必ずバックプロテクターを用意しましょう。

胸部プロテクターは別途準備が必要

RSタイチのジャケットには胸部プロテクターは標準で搭載されていませんので、これも自分で用意してあげる必要があります。肩や肘、背中の保護も大事ですが、胸の保護は一番大事と言っても過言ではありません。

嬉しいことに、スナップボタンやマジックテープで固定できる仕組み(CPS:チェストプロテクターシステム)になっているため、社外メーカーの胸部プロテクターも脱着が可能となっています。胸部プロテクターを持っていない人はぜひ購入してください。あなたの命を守るプロテクターであります。

左右に分割できるタイプではなく、一枚板の胸部プロテクター。しっかりと真ん中の部分まで隙間をあけることなく保護してくれます。

選択肢1:メーカー統一で迷いたくない方

RSタイチで製品を統一したい方、またはどの製品を選ぶか迷いたくない方はこちらがオススメです。

選択肢2:防御力重視!筆者愛用の最強プロテクター

胸部プロテクター界で最強の防御力であり、僕も愛用しているプロテクターはこちらです。左右の肋骨付近も衝撃からカバーしてくれる上、ソフト面とハード面(耐衝撃・耐貫通)双方から胸を守ってくれます。デメリットは、重さと大きさが懸念点です。(もちろんRSJ730に取り付け可能)

ツーリング時の格好

ジャケット本体の性能を確認すべくジャケットの下には半袖Tシャツとアームカバーこの格好でジャケットを羽織りました。 これは夏場のツーリングと同じ仕様としています。

夏場はかなり汗をかくので、ライディングジャケットやライディングパンツが直接肌に当たらないように工夫しています。ジャケットやライディングパンツに汗が染み込むと不快に感じるためこのようにしています。(夏の仕様なので速乾性能やジャケットを脱いだ時の身軽さや涼しさも有しています。)

- 速乾性に優れたGUのTシャツ(ランニングとかでも着られるやつ)

- アームカバー

- ロングタイツ

ライディングパンツはRSタイチのクイックドライカーゴパンツ。 汎用性が高く使い勝手の良いライディングパンツでお気に入り。履きやすく動きやすい。 パーカーやジャケットの中に1枚羽織ってなど、そういった服装は今回のツーリングではしていません。

ツーリングで発生したテスト条件

530kmも走れば、試したくない環境まで全部試せた!

今回のツーリングは、結果的にRSJ730の性能をチェックするのに最適な環境がすべて揃ってしまいました。日帰り530kmの長距離を走破する中で、秋の気まぐれな天候や標高差による気温変化など、通常なら避けるような多様な気象条件や走行シーンを経験することになりました。厳密にはテストを目的としたツーリングではありませんでしたが、RSJ730の真価を試すための理想的な検証環境となりました。

- 長時間走行

- 朝6時の出発から夜の22時過ぎに帰宅。丸一日着用し、着心地と疲労度を検証。

- 気温変化

- 日中走行だけでなく、冷え込む早朝・夜の走行も経験。

- 走行シーン

- 一般道と高速道路、両方を走行し、低速域から高速域までの防風性能を検証。

- 着心地評価

- 全体的な使用感、特にプロテクターや素材による着心地を評価。

- 悪天候

- 途中、雨に降られ、雨天走行時の撥水力と防寒性能を想定外に確認。

ツーリングの場所とルート設定

日光・群馬の標高差と山道こそ、オールシーズンジャケットの性能を試す最適な舞台でした!

今回の検証ツーリングは、僕の拠点である千葉県からスタートし、日光を通り、群馬を巡って千葉に帰宅する 約530kmの日帰りロングツーリングとなりました。

ルートの大部分が山道や峠道で構成されており、観光地が多い一方で、標高差による急激な気温変化が発生しやすい場所を選んでいます。結果的に、RSJ730の防寒性能、防風性能、そして蒸れにくさを試すには絶好の舞台となりました。

実際のツーリング

530kmの実体験は伊達じゃない!長文だけど、結論だけなら6章へどうぞ!

530kmという長距離ツーリングを通じてジャケットの使用感・性能面をレビューしていきます。流石に530キロも走ったのでボリューミーな内容になっています。さくっとまとまったジャケットレビューを見たい・知りたい方は6章以降を見てください!

早朝の高速走行(千葉~佐野SA):気温20℃

肌寒い朝6時!半袖Tシャツ+アウター一枚で、本当に高速は耐えられるか?

栃木ツーリングへ向かうべく、時刻は6時に地元からバイクで出発。 日の出直後の高速道路に一気に乗り込み、長距離走行を開始。 RSJ730の真価を試すべく、朝方の肌寒い気温の中でパフォーマンスをチェックします。

この時の服装

この日の服装は、RSJ730の性能を試すためにアウターのみの着用です。インナーはまだ着用せず、アウターの下は半袖Tシャツとアームカバーという夏場と同じ仕様としました。この時点での気温はちょうど20℃。朝方ということもあり、少し肌寒さを感じるコンディションでした。

佐野SAまでの評価

地元から高速に乗り、栃木まで一気に走行しましたが、防風性能はさすがのRSタイチで高性能。半袖にもかかわらず、走行風で体が冷えることはありませんでした。暖かさも申し分なく、この時点での蒸れの不快指数は0%でした。(写真は佐野SAで撮影した朝日…雲が多い)気温20℃の高速走行であれば、半袖Tシャツとアウタージャケットだけで十分快適に走れると判断できます。

佐野SAでの休憩

佐野SAで一息つくため、アウターとアームカバーを脱いで半袖Tシャツ姿になりましたが、流石にこの格好で外に出ると寒さを感じました。ジャケットの保温性を改めて実感!!

もみじライン

峠道はジャケットの「動きやすさ」を試す絶好の機会!

高速道路の走行を問題なくクリアし、佐野SAからは数ヶ月ぶりの峠道、「もみじライン」を相棒のNinja650で走行しました。

走行時の風景と気温

天候は曇りでしたが、まだまだ緑が生い茂る風景です。紅葉シーズンにはまだ早かったものの、ちらほらと黄色や赤みがかった葉っぱも確認でき、秋が近づいているのを視覚で認識させられました。

もみじラインの途中にある「白滝」では、駐車場もありトイレ休憩とほっと一息つくことができます。ただ…自販機がなかったのはちょっと残念でしたね。

もみじラインはその名の通り、紅葉シーズンにツーリングしたら本当に景色や気温も涼しく、空気も澄んでいて気持ちの良い道だろうと思います。この時点では、千葉と比べて気温が少し低いものの、肌寒いと感じることはまだありませんでした。

RSJ730の操作性評価

走行中も気持ちの良いワインディングでした。そして、ここでRSJ730の操作性がバイク専用ジャケットとして優秀であることを証明できました。

峠道はくねくねした道が多いですが、カーブを曲がる際、脇がつっかえてハンドルを切るのに邪魔になるようなことは一切感じませんでした。

前章でCEレベル2と確認した肩・肘のプロテクターが内蔵されているにもかかわらず、ライディングの妨げになることはありません。

バイクの走行を妨げる作りは当然ながら無い、とここで自信を持って言えます。

次の目的地へ

もみじラインの走行を完走し、北上を続けました。この後は、また別のルートで南下を開始し、次の目的地である独鈷沢ふれあい公園(とっこさわ)に向かいます。

独鈷沢ふれあい公園(とっこさわ)

渓流付近で体感温度が急降下!オールシーズンジャケットの出番!

もみじラインの走行を終え、少し道に迷いつつ独鈷沢ふれあい公園(とっこさわ)に到着しました。

渓流付近での体感温度の変化

特に何かをするわけではありませんでしたが、個人的に川のせせらぎが好きなので、休憩も兼ねてこの場所に寄り道しました。川のせせらぎや、水が流れている風景は結構好きなんですよね。マイナスイオンを肌で感じることはよくわからないんですが、まあなんかある気がします(笑)。

ここに到着しふと感じたのが、もみじラインを抜けこの渓流まで走行する際に、アウター単体では若干肌寒さを感じてきたことです。やはり標高が上がる山間部では、気温が一段下がります。

道の駅 湯西川でのインナー投入と荷物対策

体感温度が下がってきたところで、少し遅めの昼食休憩です。昼食場所は道の駅 湯西川。山菜そばを注文してエネルギー補給をしました。

昼食後、半袖Tシャツ+アウタージャケットでは肌寒く感じていたため、ここでついにインナージャケットを取り出して着用開始です。

インナーをプラスしたアウターは、やはり格段に暖かさが上がりました。果たしてこのインナー+アウターの二段構えで、後半のツーリング戦を寒く感じることなく快適に実証できるのか、期待が高まります。

補足:かさばるインナーの持ち運び術

今回インナージャケットを持参しましたが、そのままの状態だと、かさばって荷物になってしまいます。そんなときは圧縮袋を活用することをおすすめします。ペッタンコになります。

手で簡単に圧縮できるので楽ちんです。写真で活用しているのはダイソーで買った圧縮袋。もちろん100均で売っている圧縮袋でも全く問題なく使えます。どんなものかチェックしたい方はこちらをどうぞ。インナージャケットを使わなくなったら再圧縮も当然可能。

そして僕の場合、これらの荷物はすべてGIVI V47Nのトップケースに収納しています。ツーリングの荷物問題は、これで全て解決です!

霧降高原の濃霧と冷え込み(標高1,200m/13℃)

予想外の濃霧と13℃!オールシーズンジャケットが試される極限環境!

道の駅 湯西川でアウター+インナージャケットの二段構えにしておいて大正解でした。インナー投入で暖かさは格段に跳ね上がり、二段構成にしても汗をかくことはないほどの涼しさを保ちつつ、ジャケット内部の温かい空気は走行中も外に逃げません。

① 霧降高原での過酷な試練

事前リサーチはしていませんでしたが、高原と名前が付くスポットは標高が高く気温が下がると予想していました。そのため、霧降高原も例に漏れず寒いだろうと予想はしていたのですが、その予想は悪い方向に見事に裏切られます。

高原を舐めてはいけない。

まーーー寒い寒い

霧降高原は、その名前の通り非常に濃い霧がかかっていました。まるで濃霧注意報が出ているのではないかというレベルです。

② 13℃でのRSJ730耐寒限界点

濃霧が激しいエリアでは10m先も見えないほどの道を登り、高原地帯にたどり着きました。到着時の気温は13℃。標高約1,200mの高原なので、やはり体感温度は厳しくなります。

もしこのツーリングが秋シーズンのジャケットレビューでなく、インナージャケットを持参していなかったら、凍えていたと思います。インナージャケットを装着しても若干の肌寒さが残っていましたので、RSJ730の真の耐寒限界をここで測れたと言えます。

ここで注意してほしいのは、ジャケットの中は真夏仕様だった(半袖Tシャツ+アームカバー)ということです。普通に長袖を着たり、もう少し厚手のシャツやパーカーを更に羽織れば、インナーなしでも走行できたと感じます。

また、ジャケットの下の服装も厚手にした上で、アウター+インナージャケットの二段構えにすれば、これよりもっと外気温が低くても走行することは全然可能でしょう。

③ 霧雨の可能性

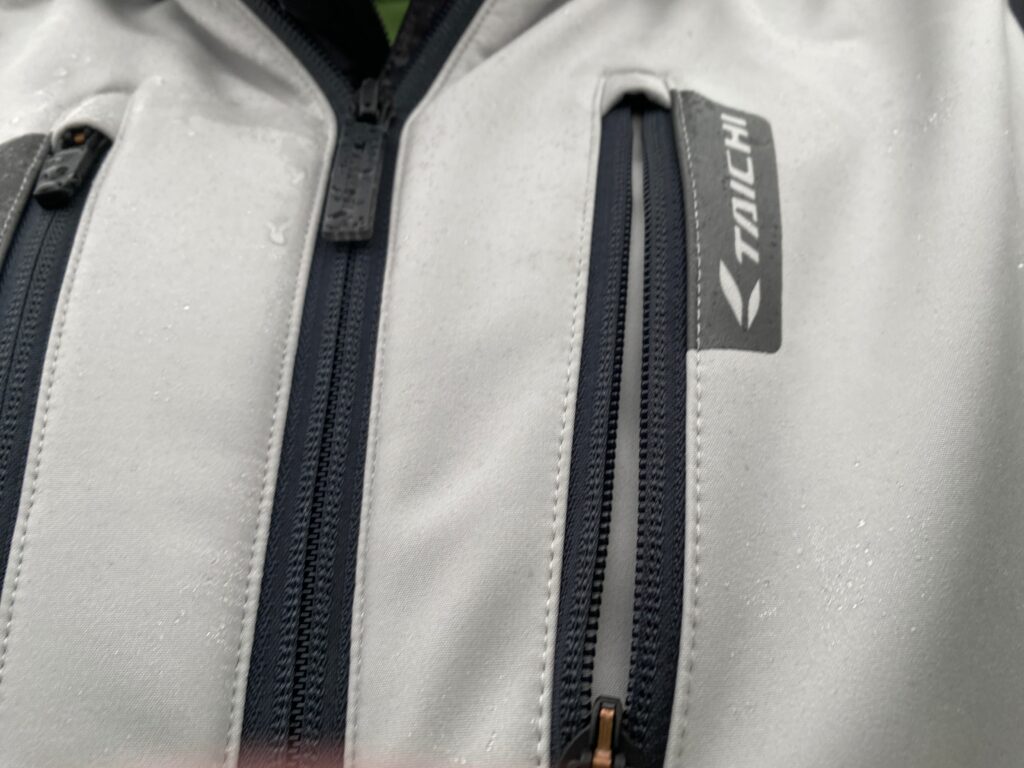

霧降高原に到着し、バイクから降りてヘルメットを外して「ふ~」と一息ついてわかったのですが、この濃霧はもしかしたら霧雨も混じっていたかもしれません。ヘルメットやグローブを外した際に、バイクやジャケットに水滴が付着していました。

写真を見てもらえるとわかりますが、RSJ730はちゃんと撥水しています。対照的に、撥水加工されていないライディングパンツの布には水が染み込み濡れているのが確認できました。

とはいえ、これはあくまで簡易撥水なので、油断は大敵です。胸の部分はほんのすこーーーしですが、撥水しきれずジャケット表面に水がしみこんでもいました。

結論として、霧雨〜小粒の雨であれば一時的に凌げるジャケットです。そのレベル感は、「雨が降ってきたら途中の雨宿りする場所までの時間稼ぎ」が行えるくらい。本降りの雨をこのジャケット一本で凌ぐのは無理があるでしょう。

いろは坂〜金精峠

16℃と15℃の境界線!RSJ730を快適に着るための「服装の最適解」を数値で検証!

霧降高原での冷え込みを乗り越え、次は群馬県の吹割の滝を目指して大移動です。気温の上昇を期待し、とにかく地上に向けて標高を下げていきます。地上に近づくにつれて気温が上昇し、霧もなくなって視界が晴れてきました。ルートは、いろは坂を通過し、その後金精峠を通るルートとなります。

① いろは坂での「濃霧と寒さ」の再来

霧降高原から第二いろは坂に向かう道中は、暑くもなく寒くもなく、汗をかくこともなかったので快適に走行することができました。

しかし、霧降高原と同様、いろは坂を登るにつれて再び霧が濃くなり、気温も下がってきました。栃木県全体的に、標高が上がると霧が出やすい日だったのかもしれません。

ちょうど明智平の公衆トイレの駐車スペースにバイクを停めてみた時の外気温がこちらです。

② RSJ730を快適に着る「気温の境界線」

このジャケットと今日の気温を鑑みると、RSJ730を快適に着用できる気温の境界線が見えてきました。

- 20度前後: 高速走行でも快適。

- 16度: 半袖Tシャツ(夏仕様)では、寒さに耐えられるギリギリのライン。

結論として、20℃を少し下回る気温まではアウタージャケット一本でいけそうな気がします。今回は半袖Tシャツとアームカバーというかなりの夏仕様だったので、もう少し暖かい普段着(長袖など)を中に着込めば、16℃くらいでも寒さに耐えられるでしょう。

逆に、15℃を下回る場合は、アウターとインナージャケットの両方とも必要になってくる。(ジャケット内が半袖Tシャツとアームカバーというかなりの夏仕様の場合)これがざっくりとした肌感覚です。 もちろん、暑さ寒さを感じる度合いは人それぞれなので、細かな修正は必要です。

③ 金精峠の走行と快適性の回復

いろは坂の寒さから一転、中禅寺湖を経由して金精峠を走行し、再び標高が地上付近に近づいてきたら、気温が暖かくなり「快適走行」と表現できる基本単位まで落ち着きました。いろは坂が寒かった分、地上の暖かさが身に染みましたね。金精峠は見晴らしが良く、カーブが多すぎず意外とまっすぐな道もあるため、ツーリングスポットとしておすすめです。

吹割の滝と散策時の「蒸れ」問題

バイクを降りると一気に暑い!ツーリングジャケットの宿命に直面する

快適な金精峠の走行を経て、目的地の一つである吹割の滝に到着しました。時刻は16時頃。気温は20℃はなかったと思いますが、それに近い程度に落ち着いていました。

滝と表現されているので、上から下に水が流れ落ちる大迫力の光景を想像したのですが、実際は滝が下に流れていくという水の流れで、想像とは違ってちょっと残念でした。

① 散策時に感じたRSJ730の「暑さ」

脱ぐのも面倒だったので、アウターとインナーの両方とも着用した状況で散策を開始しました。

ここで、アウター+インナーの二段構えは散策には不向きだと痛感します。そこそこ歩いたのですが、気温20℃前後でアウター+インナーはやはり暑い。

- 走行時: バイクに乗っている際は、走行風の涼しさがあるので快適。

- 散策時: 徒歩では風の恩恵がなく、暑くて不快。

以前のウィンタージャケットほどの「蒸れ」は感じなかったものの、快適に過ごすならアウターを外してインナーだけで外を出歩くべきだったと後悔しました。

ツーリングジャケットは、走行時の快適性とトレードオフで、停車時や散策時には不向きという宿命を改めて感じましたね。

夜間の帰宅と「オールシーズン」の真実

帰宅は夜間の高速!

冷え込みと予期せぬ雨の中、RSJ730の真の防寒性を確認!

吹割の滝での散策が終了し、時刻は16時30分。ナビの到着予想時刻は20時前でしたが、休憩も挟むことを想定し、21時半〜22時頃の帰宅を見込みました。ここから夜間の帰宅高速ツーリングがスタートです。

① 夜間走行時の防寒性と蒸れの改善

吹割の滝から沼田ICまでの約25kmの下道走行時は、日中の暖かさが残っていたため、アウター単体でも良かったと感じるほどでした。

ウィンタージャケットであれば「蒸れているな…」と感じたであろう状況でしたが、RSJ730では不快な蒸れはあまり感じませんでした。

しかし、沼田ICから高速道路に突入し、日が落ちてスピードが上がると、さすがに冷え込みます。アウター+インナーの二段構えにしておいて正解でした。

② 終盤で予期せぬ「簡易撥水」を検証

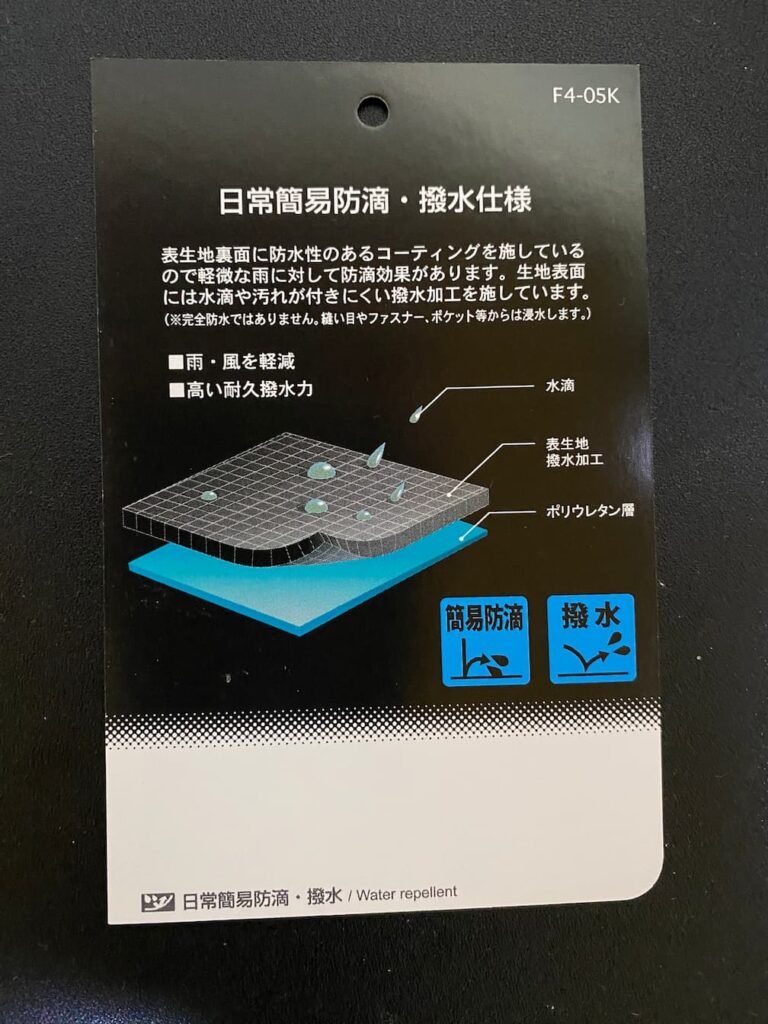

帰宅の最終走行で、ポツポツと雨が降り出し、雨天の中高速道路を走行することになりました。公式HPには明確な「防水」の記載はありませんでしたが、このジャケットにはちゃんと簡易的な撥水加工が施されています。

霧降高原の経験と同様ですが、ポツポツとした雨の中や霧雨であれば、ある程度の時間は走行が可能です。僕はそのまま千葉まで帰宅しましたが、体が濡れることは一切ありませんでした。そのおかげで、翌日風邪をひくこともなく健康に過ごせています。

しかし、あくまでも簡易撥水。本降りや、ポツポツ雨でも長時間(1〜2時間)走行し続けると、ジャケット内部に浸水してくるでしょう。あくまで、一時的に凌ぐための機能として捉えておきましょう。

RSJ730の機能性・着心地に関する総評

530km走ってわかった!日常使いとライディングを両立する「ソフトシェル」の真実。

6-1. アウター単体着用時の「素晴らしい着心地」

アウター単体で着用した際の着心地は本当に素晴らしいの一言でした。ジャケットとしての防風・保温性能も申し分なく、ライディングジャケットとしては当然かもしれませんが、バイクの運転に支障をきたすことは一切ありませんでした。

530kmを走破して、使用感においての不満は一切ない、そんなジャケットです。

6-2. ポケットの使い勝手と機能性

付属するポケットの使い勝手も申し分ありません。

胸ポケットや両手側のポケットにはしっかりとチャックがついており、ポケットとしての深さもあるため、高速道路のチケットや小銭などを落とす心配なく安心して使えます。

6-3. 快適な着用に向けた「肌触り」の注意点

唯一、着用時に注意してほしい点があります。ジャケット内側の生地がメッシュ生地になっているため、肌とメッシュ生地が直に当たると、**ちょっとした違和感(独特の触覚)**を感じます。別にザラザラしているわけではありません。

したがって、半袖とこのジャケットを羽織るというよりかは、今回のように長袖やアームカバーを駆使して着用することで、ジャケット裏側のメッシュが直接肌に当たらないようにすると、より気持ちよく運転ができると思います。

RSJ730のメリット・デメリットと真冬対策

RSJ730を530km実走してわかったメリット・デメリット

結論はシンプル!オールシーズンジャケットの優秀な点と、妥協すべき点を正直に評価する。

530kmのツーリングで分かった、RSJ730ソフトシェルオールシーズンパーカの「買って良かった点」と「事前に知っておくべき点」を簡潔にまとめます。

メリット(買って良かった点)

- 蒸れ問題が解決

- ウィンタージャケットで悩まされた不快な蒸れが改善され、長距離走行でも快適性が持続する。

- 高いプロテクションが標準装備

- 肩・肘にCEレベル2という高い衝撃吸収力を持つプロテクターが標準で入っている(RSタイチ製品としては珍しい)。

- 動きやすさ

- ワインディング走行時も脇がつっかえることなく、ライディングの妨げにならない。

- 防風性能

- 高速走行時も風の侵入を防ぎ、体感温度の低下を効果的に抑えてくれる。

- デザイン

- カジュアルなパーカースタイルで、バイクを降りた後の散策にも馴染む。

デメリット(事前に知っておくべき点)

- 簡易撥水

- あくまで撥水であり防水ではない。本降りの雨や長時間走行では浸水する。雨天対策は別途必要。

- インナー装着時の着膨れ

- インナー+アウターの二枚重ねにすると、もこもこ感があり、厚着をしすぎると運転操作に影響が出る可能性がある。

- 脇のベンチレーション

- アクセスが難しく、走行中の換気としてはあまり機能しない。

- 肌触りの違和感

- 内側のメッシュ生地が肌に直に当たると、独特の触覚で不快に感じる場合がある。

真冬の使用感と「着膨れ」問題

冬の防寒は「熱源確保」が必須!着膨れによる操作性の低下には注意が必要だ

アウタとインナージャケットを両方着用すると、良くも悪くもジャケットを二枚羽織るような形になります。そのため、どうしてももこもこ感や着膨れ感は否めません。

実際、今回はインナーが半袖Tシャツとアームカバーという夏仕様にもかかわらず、アウターとインナーを着用すると、すでにもこもこ感を感じました。

真冬ツーリングでの限界と対策

この「着膨れ」の感覚から、RSJ730の下にここからさらに何枚も着込むことは、もしかしたら難しいかもしれません。着込むとしても、運転操作に支障をきたさないようにかなりの工夫が必要になってくるでしょう。

真冬を想定した際の限界と対策は以下のようになります。

ヒートテックのようなコンプレッションウェア+ロングTシャツ+薄手のパーカー(Tシャツの上から羽織るタイプ)が限界。その上にインナー+アウターを着用する形になるでしょう。

真冬の高速走行は体感温度が大きく下がるため、これ以上厚着ができない場合、電熱ジャケットや電熱インナーを使用するなど、熱源を別に確保する必要が出てきます。

バイクの走行において厚着をし過ぎることは、脇が圧迫されてしまい運転がしづらくなるなど、操作性の低下を招きます。防寒対策は、「操作性」を最優先に工夫する必要があります。

防水仕様ではないことの注意点(撥水性の再確認)

簡易撥水は時間稼ぎ用!雨天走行がメインなら「ウォータープルーフ」を選ぶべきだ。

意図的に防水(ウォータープルーフ)タイプのジャケットを購入しませんでした。そのため、このRSJ730は簡易撥水仕様であり、雨の中メインで走行するときに耐えられるかと言われると、そういうわけではありません。あくまでも撥水であり、防水仕様ではありません。

ツーリング先で急な雨に見舞われた際、安全に停止して雨宿りできる場所までの「つなぎの防水仕様」として非常に役立つレベルです。撥水仕様を当てにして雨天ツーリングを敢行することは推奨しません。

したがって、雨対策として防水仕様のジャケットが欲しい人は、こちらのジャケットではなく、ウォータープルーフのマークが付いているライディングジャケットを購入することをおすすめします。

まとめ:RSJ730は「どのシーズン」で真価を発揮する?

RSJ730は「オールシーズン」ではない!最も快適なシーズンはここだ!

RSJ730ソフトシェルオールシーズンパーカは、アウターとインナーの二つを駆使して温度調節をするジャケットです。今回の長距離実走の結果、このジャケットが真価を発揮するシーズンは明確に「春・秋・冬」の3シーズンにわたることが証明されました。

【RSJ730が最も快適なシーズン】 春・秋・冬、3シーズンすべてのライディングに対応!

- 春(3月〜6月上旬)、秋(9月下旬〜11月)

- この気温帯が最も快適です。早朝や山間部の冷え込みにはインナーを、日中の暖かい時間帯はアウター単体で、柔軟に対応できます。

- この気温帯が最も快適です。早朝や山間部の冷え込みにはインナーを、日中の暖かい時間帯はアウター単体で、柔軟に対応できます。

- 真冬(12月〜2月)

- 真冬でもメインジャケットとして大いに活躍します。特に「冬用ジャケット」として購入を検討している人が多いですが、このジャケットは、適切な防寒対策を施すことで、高速道路を含むあらゆる冬のライディングで全く問題なく使用できます。電熱など追加の熱源対策を施すことで、極寒期でも快適なライディングが可能となります。

- 真冬でもメインジャケットとして大いに活躍します。特に「冬用ジャケット」として購入を検討している人が多いですが、このジャケットは、適切な防寒対策を施すことで、高速道路を含むあらゆる冬のライディングで全く問題なく使用できます。電熱など追加の熱源対策を施すことで、極寒期でも快適なライディングが可能となります。

- 真夏(7月〜9月上旬

- 停車時や散策時には暑く、真夏はメッシュジャケットの方が快適。

このジャケットがおすすめな人

- 冬用ジャケットとして、着心地と動きやすさを重視したいライダー

- 「蒸れ」の問題から解放されたいライダー

- 「春・秋・冬」の3シーズンをこれ1着でまかないたいライダー

- 防風性・安全性を妥協せず、カジュアルなデザインを求めるライダー

コメント